大東亜戦争資料

「四一式山砲(41式山砲)」

「四一式山砲(41式山砲)」とは

「四一式山砲(41式山砲)」は支那事変から大東亜戦争にかけて使用された日本陸軍の山砲である。

「山砲」の特徴

所謂「山砲」とは小型・軽量で分解可能な大砲を指す。

火砲は、口径が大きく、砲身が長い程その威力も増すが、同時に大型化し、重量も増加してしまう。その結果、大型の火砲は運用に多くの人員・馬匹・車両を必要とし、移動出来る地形も限られてくる。特に山岳地や密林地帯のような場所では、大型の火砲の運用は非常に困難である。

これに対して「山砲」は機動性に重点を置いた火砲である。即ち、「山砲」は小型・軽量である為、少人数で迅速に運用する事が出来る。また、「山砲」の重要な特徴としては分解が可能であると言う点である。分解する事で小さな部品に分けられ、大型の火砲や車両が移動困難な場所では、駄載(馬匹等に載せる事)して移動したり、必要に応じては脾力搬送(人間が担いで運ぶ事)する事が可能であった。 この様に「山砲」は、通常は火砲の運用が困難な場所に於いても運用でき、歩兵に随伴して、その戦闘を支援する事が出来る火砲である。

反面、「山砲」が小型・軽量で分解可能であるという事は、火砲としての射撃安定性や強度は犠牲にせざるを得ない。その為、射程距離・射撃精度や威力は他の火砲に比べて劣る。 「山砲」は、あくまで通常の火砲の運用が困難な場所に於いて、威力を発揮する火砲である。

「四一式山砲」の開発

明治31年(1898年)制式制定の「三一式(速射)山砲」は、日露戦争(明治37年〜38年)で活躍したものの、本格的な駐退複座機を備えておらず、1発発射する度に砲自体が反動で数m後退し、毎回照準をし直す必要があった。その為、発射速度は2〜3発/分程度であった。また、「三一式(速射)山砲」は射程距離も十分とは言えず、方向射界も全く無い等、幾つかの欠点が指摘されていた。

明治31年(1898年)制式制定の「三一式(速射)山砲」は、日露戦争(明治37年〜38年)で活躍したものの、本格的な駐退複座機を備えておらず、1発発射する度に砲自体が反動で数m後退し、毎回照準をし直す必要があった。その為、発射速度は2〜3発/分程度であった。また、「三一式(速射)山砲」は射程距離も十分とは言えず、方向射界も全く無い等、幾つかの欠点が指摘されていた。

そこで、日本陸軍では「三一式(速射)山砲」に換わる新しい山砲の開発を解した。設計は、島川文八郎大佐が行い、明治41年(1908年)、大阪造兵廠で試作砲が完成した。

その後、明治44年(1911年)、完成年度(明治41年)の年数を採り、「四一式山砲」として制式制定された。

「四一式山砲」の構造と運用

本砲は、「三一式(速射)山砲」から飛躍的に進化した山砲であった。

本砲は、「三一式(速射)山砲」から飛躍的に進化した山砲であった。

まず、駐退複座機を装備した事によって10発/分程度にまで射撃速度が向上した。 当初、本砲の砲弾は分離薬筒方式(弾頭部と薬莢部が別々)であったが、後にこれを完全弾薬筒方式(弾頭部と薬莢部が一体)に改めた事によって、更に射撃速度が向上し、最大20発/分での発射も可能であった。

本砲の閉鎖機は螺旋式であり、砲身尾部に向かって右開きであった。

開閉には尾栓を回して螺旋を開け閉めする必要があったが、強い爆圧がかかる閉鎖機を確実に閉じる事が出来た。 後に、より強度の高い閉鎖機が製作可能になると、開閉動作の容易な水平鎖栓式閉鎖機が主流になった。 本砲の後継である「九四式山砲」の閉鎖機は水平鎖栓式であった。

本砲は閉脚式砲架を採用していた。

本砲は閉脚式砲架を採用していた。

開脚式砲架の砲に比較すると最大射程付近での射撃安定性はやや劣ったが、閉脚式架は部品点数が少なく、構造も簡単であった。これは、本砲の分解や組立の容易さに貢献し、山砲としての運用のし易さに繋がった。 本砲の後継である「九四式山砲」では、最大射程付近での射撃安定性を増す為に、開脚式砲架を採用した。

本砲は、左3.5度・右2.5度に方向照準可能であり、俯仰角は+25度(仰角)から−8度(俯角)に俯仰可能であった。操砲ハンドル(左右射角)・高低照準用ハンドル(俯仰角)共に砲架左側に位置した。その為、砲身尾部に近い砲脚左側に照準用ハンドルを操作する照準手用の座席が設けられていた。また、これと向かい合う形で、砲身尾部に近い砲脚右側に閉鎖機を開閉する装填手用の座席が設けられていた。

本砲の運搬は基本的に馬匹を用いた。 分解運搬では馬6頭に分載し、牽引運搬では馬2頭牽引する事が可能であった。 分解運搬では必要に応じて脾力搬送(人間が担いで運ぶ事)をすることも可能であった。

本砲の弾薬は、3発入弾薬箱(31kg)と6発入弾薬箱(駄載用)に収められていた。3発入弾薬箱は兵士が担いで運搬したが、6発入弾薬箱は駄載するか、木の橇を用いて運搬した。 弾薬には、一般的な榴弾・榴霰弾の他に、対戦車用の徹甲弾も用意された。また、後に、より装甲貫通能力の高い成型炸薬弾(「四一式山砲タ弾」)が用意された。大東亜戦争末期には、砲身の先端に装着して使用する外装式の成型炸薬弾(「試製四一式山砲外装タ弾」)も用意された。

本砲は、歩兵師団隷下の砲兵連隊(師団砲兵)に配備され、歩兵師団の支援火砲として運用された。また、満州事変に於いて、歩兵連隊に配備され、歩兵戦闘時の近接支援火砲としても運用された。

この、歩兵連隊での本砲の運用は非常に効果的であ歩兵連隊で運用された本砲は「連隊砲」と通称され、歩兵から絶大信頼を得た。

これ以降、歩兵連隊に、本砲4門を運用する連隊砲大隊を編成する事になった。

本砲は、歩兵師団隷下の砲兵連隊(師団砲兵)に配備され、歩兵師団の支援火砲として運用された。また、満州事変に於いて、歩兵連隊に配備され、歩兵戦闘時の近接支援火砲としても運用された。

この、歩兵連隊での本砲の運用は非常に効果的であ歩兵連隊で運用された本砲は「連隊砲」と通称され、歩兵から絶大信頼を得た。

これ以降、歩兵連隊に、本砲4門を運用する連隊砲大隊を編成する事になった。

歩兵連隊に於ける連隊砲大隊は、本砲4門と速射砲4門( 「九四式三十七粍砲」等)を運用した。 1個連隊砲大隊は、連隊砲中隊(本砲4門)と速射砲中隊(速射砲4門)から成っており、連隊砲中隊は、以下のように、2個連隊砲小隊と1個弾薬小隊(人員69名・馬10頭・馬車5台)から成っていた。

連隊砲中隊(本部:将校1名・下士官兵63名・馬2頭) 第一小隊(本部:将校1名・下士官兵4名・馬1頭) 第一分隊(本砲1門・下士官1名・兵士10名・馬6頭・砲弾12発) 第二分隊(本砲1門・下士官1名・兵士10名・馬6頭・砲弾12発) 第二小隊(本部:将校1名・下士官兵4名・馬1頭) 第一分隊(本砲1門・下士官1名・兵士10名・馬6頭・砲弾12発) 第二分隊(本砲1門・下士官1名・兵士10名・馬6頭・砲弾12発) 弾薬小隊(本部:将校1名・下士官兵3名) 第一弾薬分隊(下士官1名・兵士12名・馬2頭) 第二弾薬分隊(下士官1名・兵士12名・馬2頭) 第三弾薬分隊(下士官1名・兵士12名・馬2頭) 第四弾薬分隊(下士官1名・兵士12名・馬2頭) 第五弾薬分隊(下士官1名・兵士12名・馬2頭)

本砲を運用する1個分隊は11名から成り、分隊長(下士官)以下、砲操作3名・弾薬係3名、弾運び4名(計12発)・馬6頭(砲運搬用)という編成であった。

尚、「連隊砲」(歩兵用)として運用される場合の本砲は、歩兵戦闘に随伴して運用される為、敵と接近して射撃を行う事が求めらた。そこで、歩兵連隊に配備された本砲には砲手を守る防盾が装備されていた。防盾には2種類(前期型・後期型)あり、分解時には、前期型は3分割に、後期型は2分割に折りたたむことが可能であった。

実戦に於ける「四一式山砲」

本砲は、「三一式(速射)山砲」の後継として配備された。

本砲は、「三一式(速射)山砲」の後継として配備された。

本砲は、山砲編成の歩兵師団隷下の砲兵連隊(師団砲兵)に配備され、歩兵師団の支援火砲として運用された。本砲は、分解や組立が容易な為、馬匹に駄載して運搬するのに適していた。その為、機械化の遅れていた日本陸軍が運用するには好都合な火砲であった。また、操作も簡単であり、非常に使い勝手が良く、将兵からの評判も好評であった。

更に、本砲は、満州事変(昭和6年)に於いて歩兵連隊にも配属され、歩兵戦闘時の近接支援火砲として活躍し、その有効性を示した。 この時の本砲の活躍から、本砲を歩兵が運用する近接支援火砲として運用する事が決まり、1個歩兵連隊に本砲4門を配備する事となった。本砲は歩兵連隊の連隊砲大隊で運用され、歩兵連隊では本砲は「連隊砲」と愛称され、歩兵から信頼された。

昭和9年(1934年)、本砲の後継である「九四式山砲」が開発され、本砲の生産は打ち切られた。しかし、「九四式山砲」は優秀な山砲であったが、日本陸軍に於ける山砲の必要数を満たす事は出来ず、又、本砲は非常に使い勝手が良く、歩兵連隊の近接支援火砲(連隊砲)として重要視されたこともあって、昭和10年(1935年)、本砲の生産が再開された。

その後、昭和11年(1936年)には、ほぼ全ての歩兵連隊に本砲が配備され、速射砲( 「九四式三十七粍砲」)と共に、歩兵戦闘時の近接支援火器として、連隊砲大隊で運用された。

歩兵連隊で「連隊砲」として運用された本砲は、大東亜戦争開戦と共にあらゆる戦場で活躍した。

歩兵連隊で「連隊砲」として運用された本砲は、大東亜戦争開戦と共にあらゆる戦場で活躍した。

また、大東亜戦争末期になると、強力な連合軍戦車に対抗する為、口径の大きな本砲(口径75mm)にも対戦車性能を期待するようになった。本砲は、元々は支援火砲である為に砲弾の初速が小さく(352m/s〜360m/s)、本砲用の徹甲弾が用意されてはいたが、口径の割には威力が小さかった。(貫通限界厚50mm/100m・46mm/500m・43mm/1000m)

そこで、初速の小さな火砲でも十分な威力が期待できる「タ弾」(成型炸薬弾)の開発が行われ、本砲用に「四一式山砲タ弾」(二式穿甲榴弾:弾量3950g・全長297mm・貫通限界厚75〜100mm) が開発された。また、より強力な砲外装式(砲口に被せて使用する)の「タ弾」(成型炸薬弾)である「試製四一式山砲外装タ弾」(弾量19780g・全長802mm・貫通限界厚300mm)の開発も行われた。

本砲は、多くの日本軍将兵から信頼され、彼らと行動を共にし、そして彼らと運命を共にした。

本砲は、中国軍(国民党軍・共産党軍)に於いても使用された。

本砲は、中国軍(国民党軍・共産党軍)に於いても使用された。

国共内戦当時(1920年代)、中国(中華民国)は火砲を国産出来ておらず、各国の火砲を輸入していた。また、中国軍(国民党軍)も重火器運用能力が低かった為、運用の容易な本砲を大量に輸入した。 さらに輸入のみならず、中国国内の漢陽兵工廠・瀋陽兵工廠・太原兵工廠において独自に模倣品を製造し、中国軍(国民党軍)各部隊に配備し、共産党軍との戦闘に使用していた。これら模倣された本砲は、「漢十式七五山炮」(漢陽製)・「晋十三式山炮」(太原製)・「十四式山炮」(瀋陽製)と呼ばれた。 ただし、中国国内では圧延鋼の製造技術不足の為、砲身を製造する事は出来なかった。そこで、砲身を輸入して模倣品を製造していた。ところが、満州事変(昭和6年・1931年)、支那事変(昭和12年・1937年)の勃発によって日本と中国が戦争状態になると、日本からの砲身の輸入が絶え、模倣品の製造は不可能となった。

しかし、それまでに多数製造された模倣品は支那事変・大東亜戦争に於いて中国軍(国民党軍・共産党軍)使用され、大東亜戦争後の国共内戦に於いても、国民党軍・共産党軍双方にで使用された。更には朝鮮戦争に於いても、共産党軍によって使用されてた。

「四一式山砲」の性能

全備重量:540kg(歩兵用・539.5kg) 口径:75mm 砲身長:1300mm(17.3口径) 初速:360m/s(歩兵用・352m/s) 最大射程距離:6100m(歩兵用・7100m) 全長:3300mm(射撃姿勢) 全高:1100mm(射撃姿勢) 全幅:1200mm(射撃姿勢) 発射速度:10発/分 俯仰角:-8〜+25度 水平射角:左3.5度・右2.5度 薬室:螺旋式 使用弾種:徹甲弾(貫通限界厚50mm/100m・46mm/500m・43mm/1000m) 四一式山砲タ弾(二式穿甲榴弾:弾量3950g・全長297mm・貫通限界厚75〜100mm) 試製四一式山砲外装タ弾(弾量19780g・全長802mm・貫通限界厚300mm) 榴弾甲 十年式榴弾 九四式榴弾 九〇式榴弾 九五式破甲榴弾 発煙弾 照明弾

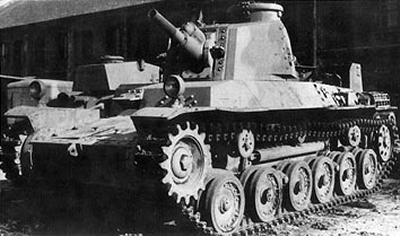

「二式砲戦車(ホイ)」

日本陸軍では、本砲を自走砲化した車両を開発した。 この車両には、本砲を改造した「九九式七糎半戦車砲(99式7.5cm戦車砲)」が搭載された。

「二式砲戦車」の開発

日本陸軍では、戦車と共に行動し、戦車の脅威となり得る敵重要拠点(対戦車砲・対戦車陣地)の制圧を目的とした火力支援車両の開発を構想した。これに対して、当時「連隊砲」として歩兵連隊で運用されていた本砲の自走砲化する事が決まり、昭和12年(1937年)7月、開発が開始された。 この車両は、陣地制圧(破壊)を目的とした自走砲であり、対戦車戦闘は想定していなかったが、戦車連隊に配属されて戦車と共に行動する事を想定していた為、陸軍第四技術研究所(戦車開発を行う陸軍の研究機関)が開発を担当した。その為、「自走砲」(砲兵の管轄)ではなく、「砲戦車」(歩兵の管轄)と区分された。秘匿名称は「ホイ」(「砲戦車」を示す「ホ」、開発1番目を示すイロハの「イ」)であった。

昭和15年(1940年)、本砲を改造した「九九式七糎半戦車砲」が完成した。

「九九式七糎半戦車砲」は口径75mm、砲身長1575mm(21口径)、初速445m/sであった。また、大きな俯角を取る事が出来るように、駐退機は砲身上部に装備された。

昭和15年(1940年)、本砲を改造した「九九式七糎半戦車砲」が完成した。

「九九式七糎半戦車砲」は口径75mm、砲身長1575mm(21口径)、初速445m/sであった。また、大きな俯角を取る事が出来るように、駐退機は砲身上部に装備された。

昭和16年(1941年)4月、この「九九式七糎半戦車砲」を装備した密閉式の全周旋回式砲塔を 「九七式中戦車」の車体に搭載した試作車両(「試製一式砲戦車」)が完成し、9月、戦車学校に於いて各種試験が実施された。結果、主砲の装甲貫徹能力の低さ、移動目標に対する射撃困難さが指摘された。

当初、「試製一式砲戦車」は陣地制圧を目的とした火力支援車両(自走砲)として開発が開始されたが、この戦車学校の評価からは、この車両に対戦車性能も期待していた事が分かる。これは、開発開始後に起きた「ノモンハン事件」(昭和14年)やその後の世界の戦車の趨勢から、日本陸軍が対戦車性能に優れた車両の必要性を感じていた事に起因すると考えられる。

戦車学校に於ける各種試験の結果を受けて、昭和17年(1942年)、車体を 「九七式中戦車」から「一式中戦車」に変更し、新たに試作車両が完成した。 この試作車両は、「九九式七糎半戦車砲」を装備した密閉式の全周旋回式砲塔を「一式中戦車」の車体に搭載し、各種試験が実施された。この試作車両は、「二式砲戦車」として仮採用され、昭和18年(1943年)、制式採用された。

「二式砲戦車」の特徴

「二式砲戦車」は「一式中戦車」の車体を使用していた為、車体の装甲・エンジン・動力伝達装置・懸架装置等は「一式中戦車」と同一であった。副武装として、車体前面左側の車載銃(「九七式車載銃機関銃」)1挺も「一式中戦車」同様に装備されていた。

「二式砲戦車」は「一式中戦車」の車体を使用していた為、車体の装甲・エンジン・動力伝達装置・懸架装置等は「一式中戦車」と同一であった。副武装として、車体前面左側の車載銃(「九七式車載銃機関銃」)1挺も「一式中戦車」同様に装備されていた。

「二式砲戦車」の砲塔は、密閉式の全周旋回式砲塔で「二式砲戦車」用に独自設計されていた。形状は「三式中戦車」の砲塔の様に中央が外に角張っていたが、「二式砲戦車」が装備していた「九九式七糎半戦車砲」は、「三式中戦車」が装備していた「九〇式野砲」と同じ口径75mmであったが、「九九式七糎半戦車砲」の方が小型である為、「二式砲戦車」の砲塔は「三式中戦車」の砲塔より小型であった。 後部に横長のハッチを装備し、側面にも小型のハッチを装備していた。車載銃は装備されていなかったが、砲塔上部に対空射撃用の銃架が装備されていた。砲塔は車体のやや左側にオフセットされて搭載されていた。

「二式砲戦車」は、開発当初は陣地制圧を目的とした自走砲的な車両であったが、後に対戦車性能も求められるようになった。装備していた「九九式七糎半戦車砲」は本砲から改造したされた為、本砲の砲弾が使用可能であった。併しながら、元々は支援火砲であった「九九式七糎半戦車砲」は口径の割りに初速が小さい(445m/s)為、本砲用の徹甲弾を使用しても十分な対戦車性能は期待できなかった。 そこで、大東亜戦争末期に開発された本砲用の「タ弾」(成形炸薬弾)である「四一式山砲タ弾」の使用も想定されていた。この「四一式山砲タ弾」を使用した場合、距離に関わらず100mmの装甲を貫通する事が可能であった。

「二式砲戦車」の運用・配備

「二式砲戦車」の量産は昭和19年になるまで開始されなかった。 これは、航空機の生産が優先された事と、既に量産が行われてた「九七式中戦車」の製造が優先された為であった。昭和19年(1944年)、三菱重工業東京機器製作所で「二式砲戦車」約30両が製造されたが、全て本土決戦に備えて内地に温存され、実戦に参加する事は無かった。 「二式砲戦車」は戦車連隊の支援火砲として砲戦車中隊(第五中隊)に配備される予定であったが、必要な定数には到底足りなかった為、、短砲身(57mm戦車砲)を装備する「九七式中戦車」で補われた。

「二式砲戦車」の性能

全長5.73m 全幅2.33m 全高:2.58m 自重:15.4t 全備重量:16.7t( 主砲:九九式七糎半戦車砲(口径:75mm 砲身長:1575mm(21口径) 初速:445m/s)1門 砲弾:63発 副武装:九七式車載重機関(口径:7.7mm)1挺 弾薬:2120発 装甲:車体 前面50mm 側面25mm〜35mm 後面20mm〜25mm 上面12mm 下面8mm〜10mm 砲塔 前面55mm 側面35mm 後面25mm 上面12mm〜16mm エンジン:統制型一〇〇式 4ストロークV型12気筒空冷ディーゼル 最大出力:240馬力/2000rpm 最大速度44km/時 乗員:5名 製造数:約30両

「戦跡の歩き方TOP」へ戻る>> 「大東亜戦争兵器」へ戻る>> 「日本陸軍」へ戻る

各地に遺される「四一式山砲」

<クアラルンプール>

「マレーシア警察博物館」 (1門)

<グアム島>

「アデラップ岬付近の民家の庭」 (1門 タイヤと車輪はダミー)

Copyright(C)悠久の沙羅双樹